四川农村日报讯 记者 刘佳

1978年,广汉金鱼公社和安徽小岗村拉开了全国农村改革序幕。从建立家庭联产承包责任制,到改革人民公社管理体制,从开发农村劳务经济,到创下“八个第一”“五个率先”,四川以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气,谱写了农村改革的绚丽篇章。

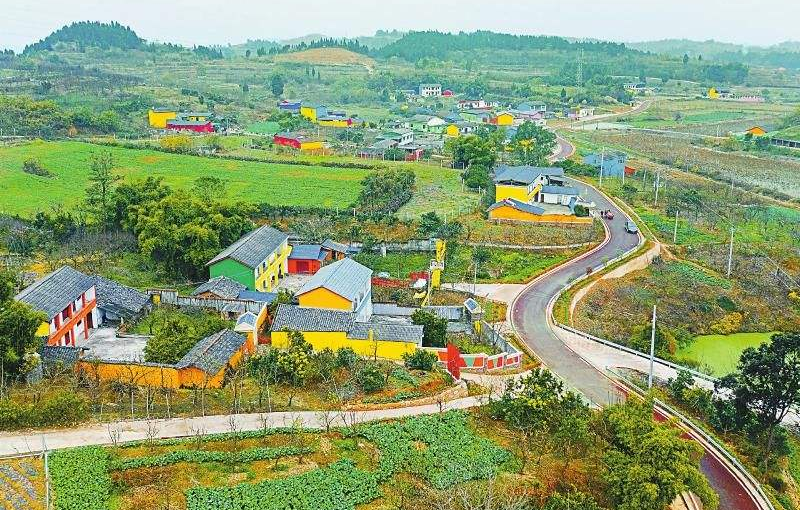

资料图片

试点探索揭开全国农村改革序幕

广汉市金鱼镇,气候温和,土地肥沃,以农业为主导产业。

1977年,当地凉水村9队的村民们,悄悄把生产队所有的田埂“分”了。次年,金鱼公社粮食增产250万斤,农民人均增收31.2元,大大高于全国平均增长率,社员们从自家田埂上看到了收获的希望。

1978年,省委先后提出包产到作业组、包产(包干)到户,生产队可以组织作业组,实行定额管理,建立“五定”生产责任制,1982年中央一号文件肯定了包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制;1984年3月,全省实行包干到户的生产队达到99.5%,基本上全面实行了包干到户。

1980年4月,广汉向阳镇在全国率先摘下“人民公社”的牌子,用“乡人民政府”的牌子取而代之。这一惊世骇俗之举,改变了农村政治体制,进而在全国掀起了农村改革新的浪潮。

多年来,我省试点、探索、建立了多个适宜时代的“三农”体制机制。改革开放后,省委、省政府逐渐推行农产品流通体制改革;1982年,省委以新都县农村建筑队为试验,为农民工进城打开突破口,推动了农民工跨区域流动,目前,四川有2500 万农民工外出务工,总量占全国的近 1/ 10;1985年,我省取消了农产品统派购制度;2004年起,我省对种粮农民实行直接补贴,对稻谷、小麦实行最低收购价政策;2012 年底,我省农村税费改革任务全面完成,集体林权制度改革、公益性乡村债务化解等工作稳步推进……

改革经营模式培育新型农业经营主体

家庭联产承包责任制实行后,单家独户的小规模农业生产弊端逐渐显现。尤其在城镇化推进过程中,农村“空心化”“空巢化”现象普遍,如何发挥土地的价值,保障农业生产?为此,我省积极培育新型农业经营主体。

刘海兵,夹江县佰农源粮食专业合作社理事长,2018年,其合作社服务面积达25000亩,烘干2500 余 吨 ,辐 射 带 动1500余户农户年均增收2000元。

从佰农源粮食专业合作社看向全省,乡村振兴离不开人才振兴,离不开有文化、懂技术、会经营的职业农民队伍。近年来,我省加快培育农民专业合作社、家庭农场和农业企业为代表的新型农业经营主体,全省印发了《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》,总结推广土地入股、土地托管、代耕代种等方式,多种形式放活土地经营权。研究制定支持乡村振兴的土地政策举措,明确要求各地按不低于省上下达年度新增建设用地计划总量的8%予以单列,支持农村新产业新业态发展,允许县级政府通过村土地利用规划调整,实施整治和增减挂钩等,有效利用农村零星分散的存量建设用地。

为进一步弥补人才“短板”,四川出台了《促进返乡下乡创业二十二条措施》,22条措施涵盖了农民工、大学生和复员转业退役军人等创业者从项目立项到创业成功的全过程,从办理证照、土地支持、平台搭建、财政支持、金融担保、创业服务、示点示范、表彰奖励等环节,全链条式制定了各项扶持创业的优惠政策。今年,四川又发布了全国首个家庭农场培育方案,明确到 2022 年全省将培育家庭农场5000 家以上,连续三年每户每年将获得补助10万元。

敢为天下先多项改革位列全国第一

今年2月1日,成都市颁出了全市首张农村集体经济组织登记证书,接过该证书的郫都区唐昌街道战旗村村支书高德敏非常激动,“我们计划通过3-5年时间,让我们的年均集体可支配达到1000万元。”

战旗村2015年率先敲响全省农村集体经营性建设用地入市“第一槌”,如今,该村已成为我省乡村振兴成果展示的重要窗口。

党的十八大以来,四川在农村改革中继续发扬“敢为天下先”的勇气,而随着新一轮农村改革的深入推进,农村集体资产这一沉睡多年的资源正被唤醒,并释放出效益。目前,我省已基本完成农村土地承包经营权、农村集体土地所有权、集体建设用地使用权、农村小型水利设施等确权工作,并在全国创下“八个第一”,即创全国首轮同类入市地价最高纪录、成立全国第一家综合性农村产权交易所、第一个开展土地流转收益保证贷款试点、第一个出台《全省农村产权流转交易市场体系建设的指导意见》、第一个创新设立财政支农资金股权量化的“贫困户优先股”、第一个以省委省政府名义召开深化农村改革推进会、建成全国第一套农业农村改革成效评价指标体系、国家级农村改革试验区数量和试验项目全国第一。

放眼全国,我省还有“五个率先”,即在全国率先实现农村产权“多权同确”、率先推进农村集体经营性资产“两股一改”、率先开展农业补贴改革试点、率先部署新产业新业态工作、率先启动农村改革系统集成试验。