四川农村日报记者 周金泉

七月酷暑,记者走进巴中市巴州区的乡村,耳闻目睹一个个扶贫产业茶园生机勃勃,一个个果园桃李满枝、果树下套种着高效中药材,一个个农户一边坐收着土地流转费、一边享受着产业发展带来的诸多红利……

近年来,各地纷纷脱贫摘帽,如何巩固脱贫成果、让群众持续增收、脱贫不返贫?地处大巴山区的巴州区,结合自身资源优势,坚持“以农养农,靠山吃山”不动摇,走出了一条立足产业发展巩固脱贫成果的“巴州路径”。

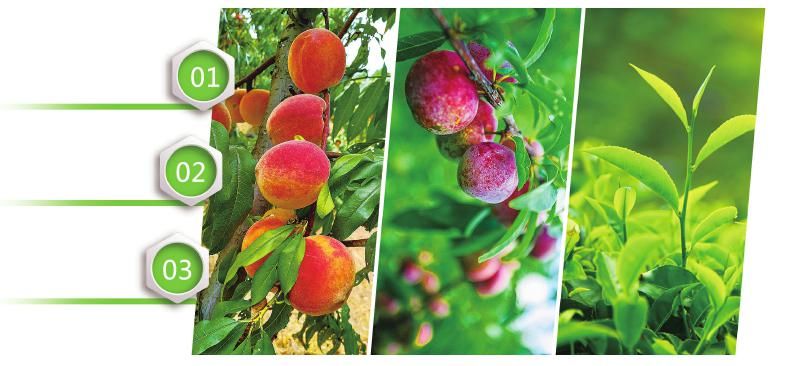

1 长滩河村引导群众将1300 亩土地流转给公司种植桃李

2 长滩河村里的大型农家乐已新增 7 家,平均每年要支付近 50万元务工工资

3 通过东西部扶贫协作项目,引进业主在寺岭村、茶园村打造“五彩生态体验茶园”

村村兴产业 户户能增收

如今的巴中市巴州区化成镇长滩河村,犹如化南路旅游环线一颗冉冉升起的明星:桃李果树满坡栽,桃花盛开办节会,十里八方游人至……

“长滩河村是2017年底脱贫的贫困村,如何让群众脱贫不返贫?”7月23日,化成镇纪委书记朱治名介绍,“我们考虑到长滩河村地处化南路旅游环线,决定在该村发展优质水果,带动一三产业融合发展。”

朱治名告诉记者,从2016年底,长滩河村就引导群众将1300亩土地流转给公司种植桃李,最终达成协议,“在公司盈利基础上分红;土地流转费在每亩400元的基础上逐年递增至860元;不论盈利与否,公司每年向村集体支付15万元,供全体村民分配”。

“我去年3月刚开办农家乐,正逢村里举办桃花节,游人爆满。现在我种的桃子、李子也成熟了,周末来耍的游人多得很。”长滩河村农家乐业主王成山说。

“脱贫至今,村里的大型农家乐已新增7家,平均每年要支付近50万元务工工资。同时,全村人均纯收入从脱贫前的七八千元增加到了现在的13000元。”长滩河村文书陈国印告诉记者。

沿着弯弯山道,翻过一个个山坡,记者又来到了巴州区寺岭镇寺岭村,只见一个个新建茶园里,新栽不久的茶苗长势正旺。

“我是2016年脱贫的,现在我把两亩多地流转给业主种茶,每亩每年有 300 元租金。”寺岭村四组贫困户周文直说,“我还在茶园帮业主整地、栽茶、扯草、打药,每月要挣1000多元。”

“贫困村脱贫后,我们主要通过发展产业来巩固脱贫成果。去年底就通过东西部扶贫协作项目,引进业主在寺岭村、茶园村打造‘五彩生态体验茶园’!”寺岭镇副镇长李波说。

记者了解到,规模达1500亩的“五彩生态体验茶园”正陆续种植黄金芽、黄金叶、紫娟等高附加值茶叶新品种。当地农户除土地流转费、务工收入以外,东西部扶贫协作项目将注入500万元作为村集体、贫困户和农户的股本金,在投产前按每年不低于6%分红,投产后以实际利润分配。“茶园见效以后,我们将采取茶园返租倒包的形式交给农户经营管理,这样农户的收益更高。”业主余安波说。

务实举措 多“龙头”带产业

一个个乡村发展故事的背后,是巴州区剑指产业发展、巩固脱贫成果的真抓实干。

“自2014年以来,巴州区就在扶贫产业发展上下功夫!发展什么呢?考虑到巴州区没有大的工业支撑,发展工业不现实。唯有利用丰富的土地资源,发展以农养农、靠山吃山的农业产业,方可发挥土地潜力,让其产生最大效益。”巴州区扶贫开发局工作人员文春生说。

据文春生介绍,巴州区在产业发展上兼顾“长短结合”“以短养长”,引进大业主、企业及新型农业经营主体提供种苗、技术、包回收等支撑,带动农户和村集体共同发展。

建立产业体系,成为产业落地的重要一环。一是区有示范园区。采取“一产一策、一园一策”政策,建设和提升了巴州生态农业科技园、巴州西部中药博览园等6大区级农业产业示范园区,高标准建设农业产业发展示范基地。二是乡有产业基地。按照每个乡镇连片集中不少于1000亩建设脱贫奔康产业基地,全区建设了乡镇农业特色产业基地38个。三是村有当家产业。按照新建中心村不少于500亩、小组团不少于200亩的要求,集中连片发展特色产业,全区建立食用菌、中药材、优质特色水果村级小组团630个。四是户有增收项目。引导龙头企业与农户签订并履行合作协议,支持有劳动能力的1.8万户贫困家庭发展“万元增收工程”。

产业还靠“龙头”引领。为此,巴州区积极培育新型农业经营主体,增强产业升级的凝聚力。首先是培育龙头企业,该区采取“一企一策”的方式,招引和培育了海升果业、温氏生猪等农业产业化龙头企业60多家;紧接而至培育农民合作社,引导农民特别是贫困户积极组建、加入农民合作社“抱团取暖”,全区发展各类农民合作社1487家;同时,鼓励有一定规模的种养大户和返乡农民工创办家庭农场290个,开展标准化、规模化、专业化生产;最后是培育专业大户,立足提升传统农民,着力培养新型农民,发展各类专业大户400多户,带动农户建立起稳定增收的特色产业。