四川农村日报讯 黄勇

7月25日晚,看到住房和城乡建设部等6个部门联合发布的《关于做好第六批中国传统村落调查推荐工作的通知》,成都市龙泉驿区洪安镇文安社区刘氏宗元祠守护人刘德忠有些激动。

近年来,国家相关部门对传统村落的保护和发展越来越重视。今年4月7日,文化和旅游部等6个部门印发的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》中,把“文化引领、产业带动”“农民主体、多方参与”“政府引导、市场运作”“科学规划、特色发展”作为基本原则,以期到2025年让优秀传统乡土文化得到有效激活。

2021年11月17日,刘氏宗元祠所在的刘家大堰被省农业农村厅评为“四川省乡村治理示范村”。刘德忠期待,蕴含丰富乡土文化的刘家大堰能在乡村振兴的号角声中焕发新活力。

刘家大堰地标。

客家移民,围堰成塘

清康熙四十八年(1709年),住在今广东河源市和平县青州镇先锋村湖塘围的客家人刘运先、刘运开、刘运昌三兄弟,响应“湖广填四川”移民运动的号召,拖儿带女,跋山涉水,历经千辛万苦来到成都。

刘运先落脚到成都府简州义七甲均安乡今刘家大堰的位置,刘运开去了金堂县拓业,刘运昌一年后返回广东老家。

刘运先头脑灵活,勤俭持家,农商并举,善于筹措,精于谋断。他还是种植水稻的一把好手,善选种、善播植、善施肥,懂季节、知天时,粮食不仅满足自用,多的还拿到市场上去卖。农闲时,刘运先还经商,倒买倒卖,财富日进。刘运先到了晚年时,刘家已是殷实之家。

刘运先落脚的地方,是一片沟槽洼地,平时水草杂生,遇到夏季雨水多时,常常泛滥成灾。刘运先以洼地沟槽为雏形,顺势而为,筑建堤坝,围成一个80多亩的大堰塘,丰水期水域面积还更大。久而久之,当地人把这个大堰塘称为刘家大堰。

刘家大堰是怎样的呢?刘德忠是刘运先入川第九代后裔,小时候见过刘家大堰。大堰有3条主干水源汇入,并有多条小溪从不同方向流入,丰水期穿塘而过。大堰有水位警戒线,筑有多个高低不一的排水口(漏引)和自然分流沟渠。

此外,大堰还有一条常年自然流淌的沟渠,分流出来的水,从刘氏宗元祠右侧流进祠堂前的10亩荷花塘,再从左侧流入祠堂前约300米外的太平河。一年四季,大堰的水环绕祠堂流淌于田园小沟与荷花池塘之间。

大堰埂堤坡坎沿途,栽有许多柏木、桉树等以保土固堤,同时为生产、生活储备资源。雨季时,大堰有专人提前分流排放堰水;枯水期,则提前开源节流,以保障大堰水位高度,确保祠堂周边及下游的人身财产安全和一年四季的农耕人畜用水。

刘德忠说,大堰常年碧波荡漾,野鸭、水鸟成群,鱼类繁多。平时,允许外人和家族人自由垂钓,但塘边有警示水深的牌子。

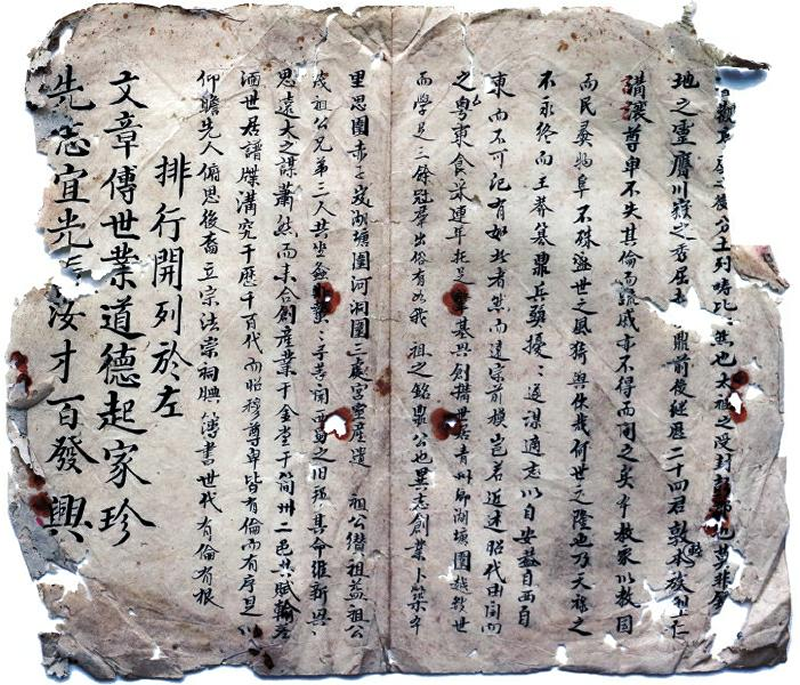

刘氏家族入川时的《刘氏族谱》谱序残页。

改为农田,地名未变

每年春节前夕,刘家大堰要放一次水,一是为第二年雨季预留容量空间;二是春节即将来临,为给族人和乡邻营造节日气氛,祝福美好生活,寓意“年年有鱼(余)”,开展捕鱼活动。

放水前,刘氏家族要提前几天在下游张贴《刘家大堰放水捕鱼告示》,提醒下游乡邻注意防范大堰之水冲毁农作物,并邀请乡邻们到大堰一起捕鱼,可免费获得鲜鱼若干。告示经常张贴至石板滩和甑子场(今龙泉驿区洛带镇)。

捕鱼活动后来发展为慈善活动,即抽签送鱼。凡是前来刘家大堰捕鱼现场的人,在规定的时间内按先后次序抽签,抽中的人都能免费得到一条鲜鱼。没抽中签的,如家里特别贫困,经多人证明,可获赠一条鲜鱼。

刘运先晚年时,修建了比较简易的刘氏宗祠。刘运先的儿子刘宗元,天资聪颖,颇有文才,发奋苦读,考上了举人,授官文林郎。乾隆三十年(1765年),刘宗元重建刘氏宗祠,后人称为刘氏宗元祠。

这次重建,规模宏大,占地5000多平方米,有上、中、下3个厅堂,大小天井40多个,大小房屋200多间。祠堂前方建有10亩水塘,塘里种有莲荷。挨着水塘的是数百平方米的花园,植有兰草、菊花、蜡梅、桂树等花草树木。后靠山丘,两旁为果林,苍翠繁茂,冬暖夏凉。

如今,宗元祠上、中、下、正门大厅和入祠右边耳房厅堂厢房保存尚好,面积有1000多平方米。

上世纪70年代初,刘家大堰被平整成农田,但流传300多年的“刘家大堰”地名至今未变。刘德忠说,刘家大堰不仅仅是地名,这4个字,见证了客家移民筚路蓝缕、千辛万苦、勤奋劳动、智慧创业的过程;见证了刘氏家族在300多年里的发展壮大,如今,刘氏家族人口已繁衍到上万人,散居在各地;还见证了当地沧海桑田的变化,刘家大堰从无到有到消失,如今仅留地名,这是一种文化的遗存和延续。

刘家大堰所在区域。

乡村振兴,趁势而为

刘家大堰和刘氏宗元祠,一个地名,一个建筑,给后人留下了丰富的客家文化资源:一是祠堂建筑,二是大批珍贵的刘氏家族历史档案文献,三是丰富的客家家风家训家规文化。

经过前期的整修,刘家大堰无论房屋还是环境都焕然一新。新的问题又摆在了面前:如何在新时代探索乡村振兴与文旅新场景建设实施路径?刘德忠在思考,当地政府部门在思考,有关历史建筑保护、历史档案文献和客家文化研究等方面的专家学者也在思考。

今年3月25日,由四川省、成都市社科联指导,龙泉驿区社科联主办,龙泉驿区历史建筑保护文化研究促进会、洪安镇文安社区社科普及基地承办的“新时代乡村融合发展‘再创业’学术沙龙暨龙泉驿区社科工作交流会”在刘氏宗元祠外的露天坝子里举行。40名专家学者和20名村民围坐一堂,共话乡村振兴再创业。

中共成都市委党校教授、四川师范大学特邀研究员刘文杰认为,乡村融合发展需要发展乡村产业,由此促进乡村再创业。要实现这个目标,必须挖掘和研究当地的历史文化资源。刘家大堰可结合林盘优势,围绕祠堂景点的建设,在祠堂周边打造“成都客家刘家大堰民宿生活体验农庄”之类的创意项目,带动村民利用自家村落宅院农田,发展耕读传家式的旅游休闲农业观光业,实现文化参访、旅游休闲、农耕体验的模式,让游客记住客家乡愁,让这里成为留得住人的美丽人文乡村。

“要立足更高的起点,为龙泉驿区打造一张新的文化名片。”省社科院研究员、四川客家研究中心主任陈世松建议,在立足本地文化的同时,应结合周边区县的历史,加以综合研究,以提升研究质效。同时,加大对不可移动文物和非物质文化资源的发掘和利用,把文化资源融合到乡村振兴战略中,进一步建设文旅新场景。

刘德忠有一个更为全盘的计划:以刘氏宗元祠与珍贵历史文献档案文物资料为载体,建客家祠堂文化博物馆;以祠堂为基地,建地方宣传教育基地;以祠堂建筑为核心,开发客家旅游文化景观项目,与洛带客家文化古镇、金龙长城、洪安漫香庄园景区、宝胜村刘家舞龙民俗文化等,组成客家旅游文化一条线。

“乡村振兴不是一句口号,需要脚踏实地下一番功夫。刘家大堰润泽当地300多年,积淀下深厚的乡土文化,在如今的大好形势下,更要趁势而为,焕发新面貌。”刘德忠说。(受访者供图)