四川三农新闻网南充讯(通讯员 莫子君 张晓东 陈亮 文/图)“通过在陈文军农家书屋看书学习,不但使我的眼界开阔多了,文化生活不再枯燥,还让我学习到了种植李子的技术,给我带来了经济效益,农家书屋是我致富的引路人!”3月25日,正在四川省阆中市文成镇土城村农家书屋看书的村民李永培说道。

陈文军自筹资金建起农家书屋

自筹资金建300平方米农家书屋 让众乡亲既富“脑袋”又富“口袋”

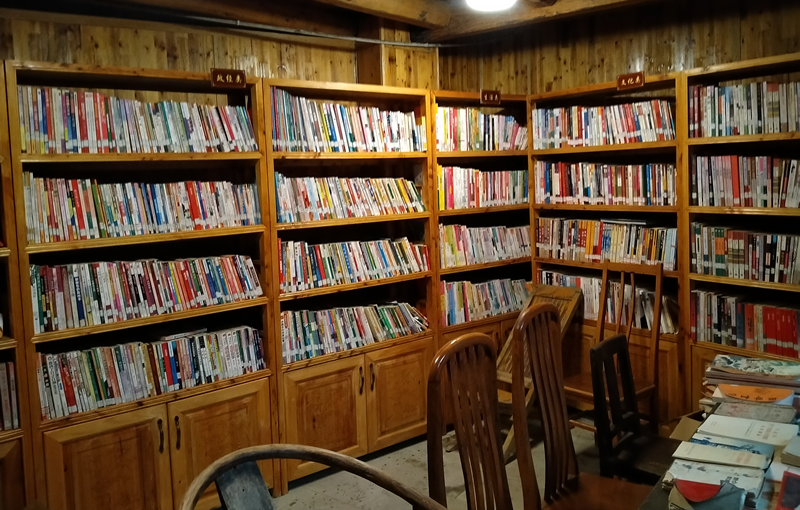

来到土城村头,一幢古色古香的两层四合院全木结构楼房吸引了笔者的眼球。走进书屋,看到几位村民围坐书桌前,读书的读书,看报的看报。环顾四周,书架上摆满了各种各样的书籍,琳琅满目。

土城村农家书屋的管理员叫陈文军,今年58岁的陈文军是土城村农家书屋管理员。早在2009年,他就从自己开办超市的场地中拿出30平方米用于土城村农家书屋建设。2016年,他又自筹资金建设了新的书屋,规模达300平方米,藏书1万多册。

2009年的一天,阆中市文成镇政府和文旅局干部来到云台场,准备建立一家农家书屋,找来找去最后看重了陈文军的门面和小院坝,但是陈文军的家人认为办这个书屋既占地又没有效益,所以不同意,这时,陈文军认为乡亲们信息闭塞,知识缺乏,文化生活单调,闲时只能靠打牌赌钱消磨时光,遇到困难只会求神问卜大搞封建迷信活动,因此非常有必要开办书屋。于是,开文军耐心地给家人做通了思想工作,最终拿出了一间“黄金位置”20平方米的门面建起了农家书屋。书屋里的藏书基本上满足了3000多人口的云台场。为了方便管理和借阅,他把书分成科技、文化、文学、农业、少儿、综合共6大类,无论乡亲们需要哪一类,他都耐心地帮助他们查找。逢场天,常常有二三十人来读书,他就在院子里的桂花树下放上桌凳,摆上茶水,放上瓜子等零食,乡亲们就可以安安心心地读书了。寒假暑假,孩子们放假了,这里也是他们读书的好地方,许多在外务工的家长给陈文军打来电话说:娃娃在农家书屋看书,比到网吧好了几百倍。

农家书屋藏书上万册

为了图书时常更新,陈文军每年从超市的盈利中拿出一部分资金来购买新书,订阅报刊杂志。如今,农家书屋已经辐射带动了苍溪县和阆中市数千群众。这些年,农家书屋也悄悄地改变着乡亲们的生活,通过书本“润物细无声”的熏陶和浸润,读书读报的多了,打牌赌钱的少了;互谅互让的多了,吵架争嘴的少了;相信科学的多了,相信迷信的少了。精准扶贫户任文杰,通过看书学习,不但庄稼种植得好,而且现在养殖了20多只羊,脱贫致富了。

陈文军说:“《巴黎圣母院》里有一个敲钟人卡西莫多,他虽然面貌丑陋但是心地善良,总是热情地帮助别人。我作为一个农家书屋的管理员,就像卡西莫多一样是一个敲钟人,要激发农村的广大父老乡亲们对文化和文明的向往与追求,虽然工作辛苦还要自己贴钱,但我无怨无悔。我要继续做好这个细小却伟大的工作,把党的阳光和雨露,播撒到每一个农民朋友的心田里去。”

村民牛跃清对笔者说,农家书屋对农村来说,特别是住居比较集中的地方,村民比较多,对于老年人,在闲暇时拿一本书看一看,翻一翻,可以增加一些知识,解决一些疑难问题,对身心健康也是大有益处的,看一下书能增加记忆力,能防止老年痴呆症。他一般三、五天来(看书),或者接连天天来,他喜欢看一些医疗、文史哲这类的书籍。

一旁的赵清全接过话:我们老年人通过长期在书屋里学习看书,学到一些(知识),我们经常看的就是医疗方面防病治病的知识,还看一些文化方面的,通过学习,脑袋反应也要快一些。陈文军这个同志对这个(学习)也是非常关注的,比如像我们喜欢哪些方面的书,还可以带回去,有时候在家里也可以看一看,看不懂的地方,他也给我们解释,作说明提醒。

12年来,陈文军坚持每天开放农家书屋,认真做好图书管理分类、借阅登记等工作,还经常带领村民学习养殖、种植技术,向村里老人讲授一些医疗保健小知识。陈文军荣获了“全国优秀农家书屋管理员”称号。

谈及建设新书屋的初衷,陈文军坦言,因为自己是农村人,非常热爱读书,扩大书屋规模就是为了让村民学到更多的知识,帮助他们发家致富。

陈文军介绍说,以前这方老百姓普遍文化水平不高,对种养殖业的发展比较落后,他通过入户调查,发现老百姓对知识渴望比较高,再加上他自己也热爱学习,就有了建一个图书馆的想法,供老百姓读书学习之用,让他们通过看书获得快乐感,了解法律法规,提高他们的收入水平。他的想法终于实现了,在本村建了300平方米的书屋,他发自内心的开心。

目前,该书屋规模达300平方米,设立3间藏书室,藏书已达1万多册,涉及农业生产、种植养殖、文学艺术、卫生与法律等多个方面,大部分图书都由他自己出资订阅。

“下一步,我要继续努力,农家书屋我还要投入,包括购买书籍,基础设施,同时还让老百姓能了解乡村振兴,一带一路的发展方向,让老百姓越来越爱读书”陈文军说。

陈文军(右一)向游客介绍农耕文化

建农耕文化博物馆藏品2000件 留住记忆守护乡愁

随着城市化进程的加快,农村的人口大量在城市定居,导致很多农业生产已经无法再现,比如养牛耕田,人工打谷,比如很多的米面加工已经被机械化取代,而且很多农村人的后代已经不知道农业生产的过程, 更不知农具的模样。

10多年前,陈文军就暗下决心,要将农村生产生活用具收集展示, 让人们在记忆中寻找到已经消失的东西, 让这些实物重新回到人们的视野。就是这样的初衷,让陈文军在这条道路上坚定不移地走下来。周末节假日,别人都去喝茶玩耍,而他却骑上摩托车到处走家串户寻觅藏品, 收集到很多用具背后的故事。

“我这些年来,在收藏和修建展览室等方面,确实也花去了不少心血和资金,这些钱都是我省吃俭用来的, 还有的就是向亲戚朋友借的。”陈文军感慨地说。

在陈文军的藏品中, 每件物品都有一段故事。有一张小方桌,十分不起眼,还有几处火烧过的黑色深坑, 陈文军摸着这些深坑说:“这张桌子是1941年,日本飞机轰炸阆中的时候, 被子弹头烫烧过的痕迹, 是几年前从老观土垭一个农民家里收购发现的。还有一个木质马鞍,是从阆中市水观镇发现的。”这个马鞍相传是1933年红军首长留下的,被当做杂物扔在一边,发现后,陈文军觉得十分有意义, 因为当年红四方面军在阆中待过好几年,这件东西弥足珍贵。

这些年来, 陈文军的足迹遍布了阆中、苍溪、南部、巴中和旺苍等地,收购的物品包括农具、 生活用具、 文化娱乐用具等。

收购藏品,怎样展示出来?让陈文军也颇费脑筋。自己家的房屋不够用,于是他在原来的食品站旧址上修建了“农耕博物馆”,从2016年开始动工,一边修建一边筹资,到今年终于全部完工,展品也有了自己的“地盘”,各种设施也正在逐步完善之中。

“我将把这些藏品按照用具类别和用途分门别类地展示出来, 另外我还根据川北农村民居和生活方式, 打造了五间具有阆中风味的民宿, 如果有人到我们这里来旅游和钓鱼, 也可以入驻和吃饭。”陈文军告诉笔者。

笔者在“农耕博物馆”看到,除了藏品展示区和休闲区,陈文军还精心设计了自己心目中的乡村民宿模样,古朴的家具和生活用品。在“农耕博物馆”中央,还腾出空间摆放了农副产品,以此推介云台的农村土特产,通过这样的方式帮助当地老百姓致富增收。

农耕文化博物馆陈列的老物件

“我们这里山水风光很好,还有著名的云台山,我相信通过我的示范引领,一定会有人看重我们这里的旅游资源。”陈文军说,现在与“农耕博物馆”匹配的设施有农村民宿、农家食堂,为了让乡友和游客可以近距离体验水上游玩的乐趣,陈文军还购买了竹筏等休闲设施, 吸引游客来玩耍。

在陈文军的藏品中, 还有不少的红色文化藏品。“今年是新中国成立七十周年, 我还将在农博馆和云台场上展示当年红军长征的画报等红色物件, 让我们的老百姓感谢党恩,共庆伟大日子。”虽然目前遇到了很多的困难, 但是自己的初心不会改变,尤其是在探索乡村旅游的道路上,陈文军说,如果成功了,就让更多的乡亲们和他一起干。

陈文军,一个守望乡土的川北汉子,一心为了建好“农耕博物馆”,让人们记住乡愁。投入很多,奉献很多,但是为了让离开家乡的人们再次来到云台这个历史长廊中,能够找回当年儿时的回忆,他仍然在奔跑,在寻觅……