四川农村日报全媒体记者 苏杭 文涵 文/图

4月24日早上6点,川西连绵的群山还被月色笼罩着,鸡舍的灯亮了起来。“是时候喂鸡了。”陈锡洪从床上爬起来,套上一件灰色罩衣,往后院走去。

他左手抵住门把手,右手往下拨开门闩,鸡舍紧闭的门露出一条缝隙,“咯咯咯”的声音瞬间撞碎山间寂静,天光乍破。环顾四周,鸡舍错落于山坡间;往上看,十几米高的雪梨树碧叶舒展;往后看,山间的晨雾正随风流动,这是位于阿坝州金川县的一个典型的家庭种植养殖户的后院。

42年前,分田到户在四川落地生根,30岁的陈锡洪铆足了劲,在三亩八分坡地上刨口粮。如今,农民专业合作社和家庭农场已是蜀乡农业现代化建设的主力军,72岁的陈锡洪作为家庭式规模化养殖家禽的“土专家”,誉满乡里。

2025年,他被推选为全国劳动模范,成为表彰大会上最年长的代表。从普通农民到致富带头人,陈锡洪的奋斗历程,是中国农村改革发展的生动缩影。在他身上,既闪耀着传统农民勤劳朴实的本色,又彰显着当代农民开拓创新的品格。这份坚守与变革,也正是当下乡村振兴最可贵的精神力量。

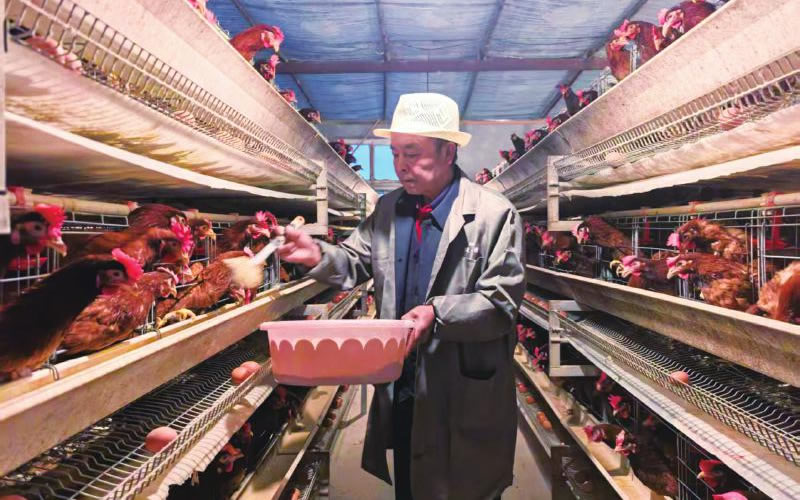

陈锡洪正在喂鸡

破茧

从种雪梨到养十万只鸡苗

年逾古稀,许多往事已在岁月长河中褪色,但如何从养殖业起家,陈锡洪的记忆却清晰如昨。

年轻时的陈锡洪有一个远大的志向:带领乡亲们富起来。年轻时的他虽只有小学文化,但长期在外奔波,陈锡洪积累了丰富的见识。

上世纪80年代中期,金川县大多数农民依靠雪梨树维持生计。有一年,因为在成都火车北站附近的摊位上看不到金川雪梨了,陈锡洪联想到乡亲们不规范种植,只图梨树挂果多的做法,敏锐察觉到雪梨产业潜在的市场危机。“不对头!雪梨估计卖不上价了。”回家后陈锡洪就跟爱人夏清珍商量种雪梨要抓紧转型。后面两年雪梨价格果然跌下来了。

那时候,金川县家家户户都养鸡。“我就趁跑运输的时候,从外地拉鸡苗回来,但也不长久。”陈锡洪这么说,是因为返程的必经之地——全长3274 米的映秀隧道经常堵车,高温缺氧条件下,对环境适应能力弱的鸡苗极易死亡。“有一回从洞子里出来,打开车厢一看,死了400多只小鸡。”

其实,他试过自己孵化小鸡。“用煤油灯孵出来了,但人遭不住,两小时翻一次蛋,跟抱鸡母一样,睡不了觉。”直到有一天,他在送货时偶然见识到朋友正在安装的先进孵化器。那台能装1.68万枚蛋、出壳率最高达到83%的设备让他眼前一亮。很快,一台崭新的孵化器便被他抱回了自家的养殖场。

孵化器带来了产能的大幅提升,陈锡洪的养殖事业也由此迎来转折点。到 2017年,他家这个在川西北高原深处的家庭养殖场,已经发展出一条完整的产业链:从种鸡养殖、种蛋孵化,到鸡苗供应、成鸡销售,甚至鸡粪再利用。

近5年,他累计养殖成鸡1.5万余只,产出鸡蛋90余万枚,孵化、销售鸡苗 25 万余只。他的鸡苗育足日期、做好防疫,仅此一项,就带动阿坝州乡亲养殖增收800余万元。

据陈锡洪的二儿子陈昌亚回忆,高峰期家里每年能为金川县及周边的丹巴、马尔康等地提供10余万只鸡苗、10多万枚鸡蛋和上千只成鸡。但随着两位老人年岁渐长,精力下降,去年鸡苗供应量已下降至2万余只。

“这点鸡根本不够卖。那也没办法,身体是本钱。”陈锡洪笑呵呵地说,虽然自己不追求多长寿,但也想有生之年再多走走看看。

守土

从“坡坡地”到“吨粮田”

晨光熹微中,陈锡洪喂完鸡群,转身向后山的庄稼地走去。这小小一片依山而建的梯田,是他精心打造的另一个“丰收王国”。

“哪个的麦子都没有我的麦子好!”站在田埂上,陈锡洪指着错落有致的麦田,声音洪亮有力。虽然天色尚早,但已经能看清田里郁郁葱葱的景象:齐整的麦苗正在抽穗,脚下还套种着已有寸高的玉米苗。

“今年麦子亩产七八百斤没问题。”算上去年亩产1800斤的玉米,陈锡洪笃定这片“吨粮田”又将迎来丰收季。

喂鸡、清扫鸡舍、打疫苗、往返各地送货……尽管养殖事务繁忙,陈锡洪对种地却从未松懈,反而愈发精细。他坚持每年更换不同的种子“抢生”,并从不使用农药化肥,只用农家肥滋养土壤。

“粮食是命根子,土地是根本,这个不能丢。”1952年出生的他,对土地有着近乎虔诚的珍视。

金川县位于大渡河上游,大雪山支脉与邛崃山支脉在此交汇,大金川河从中穿过,形成了典型的高山峡谷地貌,陈家的承包地位于半山腰的高台地上,不仅坡高地碎,还面临着时常垮塌的风险。

但在陈锡洪看来,这些地“非种不可”——物资匮乏的年代里,正是这些薄田产出的余粮,支撑他迈出了养殖的第一步。如今,在全省建设新时代更高水平“天府粮仓”的新征程中,当了一辈子农民的他抱着“多种些粮食”的朴素愿望,依然在这片土地上挖掘着粮食增产的潜力。

2019年,金川县启动高标准农田建设。而早在2017年,陈锡洪就已自掏腰包,利用三个月冬闲期,开始了农田改造。

碎石被一一挖出,小田改大田、坡地变平地,沟渠也贯通了。“这些堡坎全是用岩石和水泥砌起来的,光石头就拉了300多车。”陈锡洪抚摸着坚固的田坎,粗糙的手掌在石面上摩挲,“以前地越种越小,活越干越多,收成却越来越少,现在才像个样子。”数十万元的投入让他有些心疼,但话语中更多的是对这片新生农田未来的期许。

星火

从个体奋斗到乡亲共富

在这个仅有5.7万人的高原小县城里,陈锡洪的名字几乎家喻户晓,不用费多大功夫,就能找到他的联系方式。四十年来,他培育的鸡苗和鸡蛋不仅是金川养殖圈里的“常客”,更成为当地人情往来的“硬通货”。归根结底,是因为乡亲们信任他。

庆宁村二组的吴志英是陈家的老主顾,认准了“陈二哥”的鸡苗。“成活率高,养起来省心。”她说,此前村里其他人也卖过鸡苗,唯独陈锡洪坚持下来了。

每年冬月至次年农历三月,是陈家最忙碌的时节。从种蛋入孵、雏鸡出壳到长成1斤左右的商品鸡苗,需要经过51天的精心培育。“疫苗必须用大厂家的,该打的疫苗一针都不能少,才能保证鸡群健康。”陈锡洪说这话时语气坚决。

这份坚持,源于事业初期的一次惨痛教训。当时因经验不足,他未能谨慎甄别疫苗来源,导致鸡群染病。“人家都上门取货了,但我也不能卖呀!”他宁可承担损失也要将整批鸡苗就地掩埋销毁。“卖出去,钱是能收回来,但是以后的名声都卖掉了。”陈锡洪说。

与做“一锤子买卖”的流动商贩不同,每售出一批鸡苗时,陈锡洪都要现场示范养殖要领,之后还会时常电话回访。在他的指导下,许多养殖户逐步掌握了科学饲养技术,大幅提高了养殖效益。

“现在养10只、20只、50只的散户基本不用操心,都出师了,遇到买几百只的就要相当注意了。”陈锡洪解释,规模养殖户往往雇佣工人,容易出现管理不到位的情况。

为此,他会定期跟踪指导规模养殖户。“出了问题方便第一时间发现、解决,才能把人家的损失降到最低。”说这话时,这位地地道道的农民眼中闪烁着经营者的智慧光芒。

2021年,金川县庆宁乡党委副书记曹孝勇成为庆宁村包村干部。在做群众工作中他一步步了解到陈锡洪的故事,深受触动,时常上门拜访问候。“这么多年陈叔一直在生产一线,他的养殖技术、经营理念和模式甚至好于本地很多年轻人。”他感慨道。

4月24日上午,雨后初晴。陈锡洪提着两箱土鸡蛋匆匆赶往成都——在赴京接受表彰前,他要去看望在省城工作的大儿子一家。临行前,他再三叮嘱家人:“菜市场里卖菜的老太婆订了10只鸡苗,搞快送过去。”