汪邦坤 陈静 四川农村日报全媒体记者 李正勇

“我和农机打了一辈子交道!”11月5日,在绵阳市游仙区农事一体化服务中心,正忙着检修农机的古稀老人罗师傅说,自己这一生见证了三个“梦想成真”:第一个是“打米不用石磨’,第二个是“耕地不用水牛”,第三个是“重体力活不用人工”。

看到今天的农机发展,他笑呵呵地说:“作为一名一辈子与农机为伴的‘匠人’,很自豪!“

罗师傅正在检修收割机。

匠心传承

研制农机告别石磨时代

罗师傅名叫罗胤隆,今年74岁,是游仙区魏城镇一名农机“老把式”,从传统木犁铁铧到现代农机,老人如数家珍。“小时候,常看父亲加工木质农具,散发出的刨木花香味,让我终身难忘。”

上世纪50年代,为适应农业机械化发展需要,中央有关部门提出“农机制造以地方为主”的方针,各地积极研制农业机械。

1965年,上中学的他被选入魏城农机厂,成为第一代农机工人。“最初生产打米机,方圆5公里的群众要排队打米。”罗胤隆说,后来生产粉碎机、脱粒机、磨面机……“如没有我们厂,群众打米、磨面只能靠石磨来磨,很原始!”

当年的罗胤隆对“洋农机”很着迷。“苏制耕地机、捷克产水泵,最让人羡慕。那时,我们能生产简单的,复杂的就没法!”1974年,他终于和工友们研制出第一台40型粉碎机,并参加了全国农业机械展览会。“每一款新农机出来,群众欢喜的场面最难忘怀。那时就期待着农户们能用上翻地机、播种机、收割机……”他回忆道。

1986年,罗胤隆出任第四任魏城农机厂厂长,他不遗余力地培养来自绵阳、德阳等地的农机技术员。如今,徒弟们操作的农机设备已经是更大型、更先进的了。

国产无人驾驶拖拉机。受访者供图

农机迭代

从“稀罕物”到农耕“新常态”

2004年,国家推行农机购置补贴,农机推广应用进入快车道。

“2007年,首次看到重庆生产的微耕机,售价高达5500元,没人愿意买,也买不起。”回忆第一次接触微耕机的场景,罗胤隆感慨,“当时大家还习惯用牛耕地,看微耕机就是看稀奇。”

一头牛一天耕种3亩地,而微耕机一天可耕种6亩,效率翻番,优势明显。2009年,罗胤隆之子罗彩元成立了游仙区首家农机销售公司,也是当时当地唯一一家农机销售维护企业。

“经过四年推广,微耕机被群众接受,耕牛‘退休’,便进入农业机械化快速发展期。”罗彩元介绍,2013年到2020年是中型50马力拖拉机推广普及期,随着土地集约化和规模化以及农村道路的完善,现在100马力的大型拖拉机随处可见。

“10年前,从日本、美国等进口的农用拖拉机很受欢迎。当时我们想,国产机械何时成主流?”谈及农机发展历程,罗彩元说,这是一段让人纠结又充满期待的过程。

2014 年开始,东方红、雷沃、沃德等国产农机,以高品质、高性价赢得市场青睐,并助推了大型农机快速普及。“特别是农用无人机,农机智能化、信息化方面,已经实现全面赶超国外。我们对国产农用机械很有信心。”谈及国产农机,罗彩元神采飞扬。

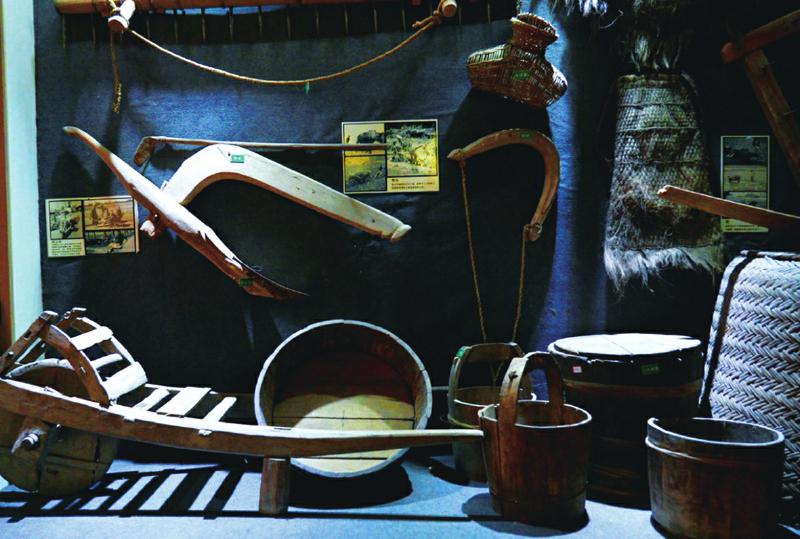

游仙乡村博物馆展示的传统农具。

科技赋能

农机智能化迈出新步伐

深秋的游仙,正是收获的季节。

农场主邓小虎经营着480 亩水稻,没有往年的忙乱,但更有底气。其底气正是源于游仙区农事一体化服务中心。

他比喻种地就像“点外卖”,需要什么“点”什么。旋耕、育苗、插秧……所有农事环节,一个电话、一站式服务;他自己还可以变身“骑手”挣外快——农场购买的农机打理完自家农场,还可以提供社会服务,赚取“外快”。

邓小虎算了一笔账:过去人工费8万元,农事一体化服务中心费用只需 4万元。以前收割后,农机就闲置了,如今加入社会化服务,帮助其他农户收割,可以额外挣8万元,今年总收入增加了12万元。

在农事一体化服务中心的农业社会化服务数字管理平台,农机数量、位置、作业轨迹等信息一目了然。“每台农机都安装北斗定位系统,办公室就可精准调度农机,确保资源高效利用。”罗彩元介绍。

罗胤隆感慨:“我以为农机‘能上天’就不得了咯!不料学习农业的孙儿却给我讲,家乡将实现无人种植、智慧种植!”

《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,截至2023年底,全国安装北斗终端的农机数量已达220万台,作业效率和作业精度达到国际先进水平。

在推进农业机械化、智能化征程上,如何给农业现代化插上科技的翅膀?正是千千万万个“罗胤隆”们,让中国农业实现了从“会”种地到“慧”种地。

“我们采购的国产无人驾驶拖拉机,已经在路上了!”罗彩元分享着好消息。