四川农村日报全媒体记者 罗敏 文/图

近日,记者走进位于螺髻山坡上的凉山彝族自治州德昌县麻栗镇光辉村,只见层层叠叠的水稻梯田如画卷般延展开来。村民虎尔古牵着牛,悠然行走在平坦宽阔的机耕道上,随后俯身拾起机收后遗落的稻草秆,将其作为青贮饲料细心地喂给牛儿。“如今,道路畅行无阻,水稻也种起来了,日子过得越来越好。”虎尔古满面笑容地说。

光辉村水稻测产现场

光辉村,这个彝族聚居的小村落,曾因地处大山脚下,远离城镇、交通闭塞,加之土地贫瘠、产业结构单一而深陷贫困。尽管脱贫攻坚战打响以来,这里发生了巨大变化,但仍面临返贫的风险。2022年,这里实施的旱改水高标准农田建设项目,让曾经的旱地摇身一变,成为了生机勃勃的水稻田,也成为了巩固脱贫成果的坚实基石。

“种了几十年的烤烟,真没想到还能再种上水稻!”脱贫户虎友且感慨万千。如今,他成了“山长”,每日巡山守稻,将清冽的山泉水通过沟渠和铺设的管道引入稻田,滋润每一株水稻。

村民们回忆,30年前的山坡上也曾有过水稻的身影,但因水源匮乏、土壤贫瘠、石多土少,且种稻效益低下,最终被迫放弃。

耕地是粮食生产的命根子。麻栗镇党委副书记吴少超介绍,得益于德昌县围绕打造“天府粮仓凉山片区”的功能定位,当地通过高标准农田建设项目,农业生产环境得到了有效改善。坡地上的小块旱地变成了连片的水稻田,机械化收割得以实现,土壤质量和水资源利用效率大幅提升,农民也摇身一变,成了产业工人。

然而,要想实现种稻致富,提升种稻产值仍是当务之急。近日,一场水稻丰收观摩测产会在光辉村举行。收割机管道中倾泻而下的稻谷如同金色的瀑布。“亩产566.05 公 斤 !”测产结果一出,村民们脸上洋溢着丰收的喜悦。

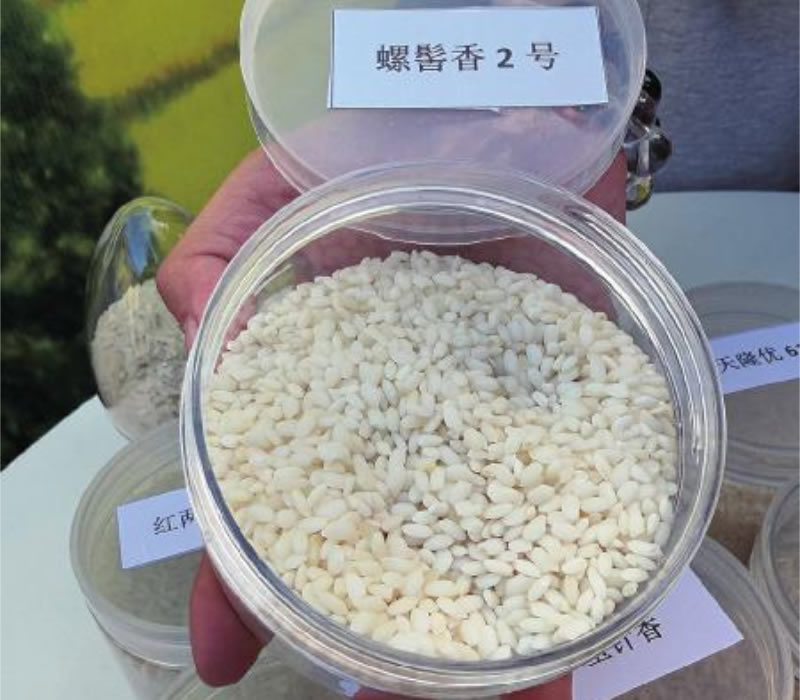

“螺髻香2号”大米展示

据了解,负责种植该水稻品种的国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心,今年将研发重心从追求单位产量转向了追求单位产值。他们在这里首次试验种植了适宜高海拔种植的粳稻“螺髻香2号”品种。该分中心专家匡应龙介绍,“这里海拔高达1700米,日照充足、昼夜温差大,加之山泉水的灌溉,为生产高品质生态大米提供了得天独厚的条件。在种植过程中,我们采用绿色高端优质模式,减少化肥和农药的使用,有效降低了农药残留,提升了稻谷的品质。”

在随后的生态大米品鉴中,大众评审团的张明锐对这款大米赞不绝口:“米饭绵软,香味浓郁!”

以此为契机,生态大米将冲刺高端优质大米市场。按市场估价,生态大米的预期售价可达10~20元/公斤,这意味着每亩水稻的产值将从1500~1600元提高到3000~ 6000元。

“该水稻的首次试种成功,极大地增强了高海拔地区种稻农户的信心。”德昌县副县长牟宗合表示,“我们计划在海拔1500~1800米、约2000亩的山地上,广泛推广这种种植模式。后续还将通过粮经复合种植,实现一地多收,推动农业向高质量、高效益、可持续发展方向转变,助力农民持续增收致富,巩固脱贫攻坚成果。”