(李永琴 文/图)6月2日,在内江市威远县向义镇供销合作社(以下简称“向义供销社”)的蔬菜市场,一辆辆四轮车卸下玉米后,村民们按照规格分拣打包,再装进几辆大货车外运。“现在不用担心销路,村民可以放心大胆地种蔬菜,只要村民有蔬菜,专合社就会帮着销售出去。”望着蔬菜市场内一片繁忙景象,威远县大棚蔬菜种植农民专业合作社理事长余家林难掩喜色。

村民们按照规格将玉米分拣打包

近年来,威远县向义供销社围绕乡村产业振兴,推进生产规模化、管理规范化、经营品牌化,降低市场风险、提高市场竞争力,创造了产业壮大、供销发展、农民增收的多赢局面,实现了基层供销合作社、村集体经济、专业合作社“三社融合”发展。

组建蔬菜种植专合社

开启统一销售模式

向义镇是“四川省无公害蔬菜示范镇”,当地不少村民的收入来源都靠种菜、卖菜,不过受销路影响,种菜的盈亏总是不确定。在威远县大棚蔬菜种植农民专业合作社成立之前,很多人都吃过“单打独斗”的亏。

2012年,依托向义镇蔬菜产业化基地,在威远县供销社等相关部门的支持下,向义镇四方村、水口村、向万村、大山村等村的25名蔬菜生产经营户组建了威远县大棚蔬菜种植农民专业合作社,开始抱团发展。

专合社的成立,突破了菜农散兵作战,开启了统一价格、统一销售的市场模式。

威远县向义镇蔬菜种植基地

“自成立以来,专合社的发展也曾经历风雨挫折。”余家林说,2013年,因为菜贩压价、定位不合理等原因,专合社净利润只有两万余元,这让他这个“掌舵人”一度陷入了苦恼。

“一方面是菜价‘贱’,另一方面是无法满足大的蔬菜经销商的需求。”如何解决?“拓展市场是关键!”余家林说,必须走市场,并且要让大的蔬菜经销商入股,这样既能够实现“规模效益”,又能让菜农增收。

为此,专合社积极与外界联系、带团队“走出去”考察,开拓了湖北武汉,湖南长沙,云南昆明,贵州贵阳,重庆,四川成都、宜宾等城市的蔬菜批发市场,将优质蔬菜销往全国各地,最大程度地解决了蔬菜销售的难题,也打破了小摊贩和一部分蔬菜经营商压价的困境,为菜农们每亩地增收1500至2000元,一定程度上解决了菜农们的后顾之忧,达到了“菜农增收”的目的。

在做好销售的同时,专合社还制定了严格的蔬菜质量管理制度,严禁专合社成员使用高浓度、高残留的农药,并定期对蔬菜进行农药残留物检测,让优质、绿色蔬菜进入市场。

此外,专合社每月还会邀请专家为村民讲解蔬菜种植技术和田间管理技术,手把手的传授应用技巧。专合社的几名党员还主动为社员服务,到田间地头进行指导。“比如黄瓜、丝瓜,凡是发现有弯曲、畸形的,在成型之初都坚决督促社员摘掉。现在我们的瓜菜,基本保持了大小一致。”余家林说。

由于蔬菜品相好,农药残留低,吸引了不少外地蔬菜商前来收购蔬菜。

通过严格管理、开拓创新,专合社的牌子也越来越硬,近年来,专合社先后被授予“省级示范社”“市级示范社”等荣誉称号。

建立农产品集配中心

开启产销融合发展

2015年,依托村集体土地,内江市供销社、威远县新店供销社、威远县大棚蔬菜种植农民专业合作社共同投资建立四方农产品公共集配中心,开启产销融合发展。

该集配中心占地10亩,配置有蔬菜初选包装场地、大型蔬菜保鲜库、管理用房,设有办公室、生产部、营销部、资金互助部、农残检测室、技术培训室等。

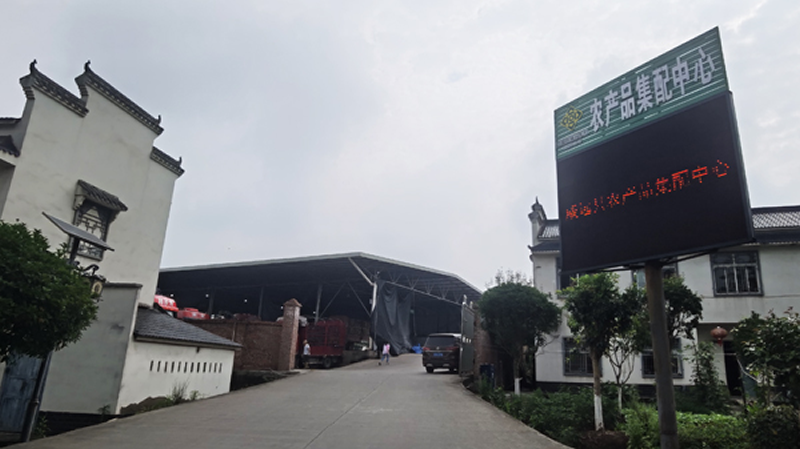

威远县农产品集配中心

集配中心主要是为蔬菜生产提供分选、包装、冷藏保鲜、农残检测等服务。

“就算当天的蔬菜销不完,我们也不心慌,可以放进保鲜室继续卖。”张伟是威远县大棚蔬菜种植农民专业合作社的一员,从事蔬菜种植多年,从早期的传统蔬菜种植,渐渐发展为大棚蔬菜种植,其基地的蔬菜种植面积也发展到1000余亩,年产值日益提升,家庭收入年年攀升。

组建向义供销社

实现“三社融合”发展

2018年,依托四方农产品公共集配中心,组建了新型基层供销社——威远县向义供销社,实现了基层供销合作社、村集体经济、专业合作社“三社融合”发展。

向义供销社以村“两委”干部、合作社带头人、生产经营大户和社会能人搭建基层社干部队伍,广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社,围绕当地蔬菜特色产业,按市场供需统一规模种植、统一供应农资、统一提供技术服务、统一规范生产过程、统一组织销售、统一分红和返利,提升农民的组织水平,提升农民在市场经济中的议价能力与谈判地位。

威远县向义供销社

目前,向义供销社已吸纳像张伟一样的种植大户217户,带动种植户3000多户,带动周边农民种植蔬菜6000余亩,辐射威远县向义、新店、界牌和自贡市成佳等镇。2021年,合作社生产销售各类蔬菜1.6万多吨,实现年产值6000余万元,基层社实现纯收入17万余元,兑现社员股东分红5.2万元、交易额返利3.7万元,为村集体分红1.08万元,实现三方共赢发展。

下一步,威远县向义供销社将继续以蔬菜质量安全为重点,全力打造“绿色蔬菜”品牌,推动当地蔬菜产业化、规模化发展,进一步促进菜农增收致富。